关于中国式育儿,这几年我们听说过太多名词。

比如“愧疚式教育”,一句“爸妈做这些都是为了你”,不知道捆绑了多少人的大半辈子。又比如“鸡娃”“赢在起跑线上”,现在“起跑线”甚至都前置到胎教阶段了,好像不卷孩子就无法治愈大人们的焦虑一样。

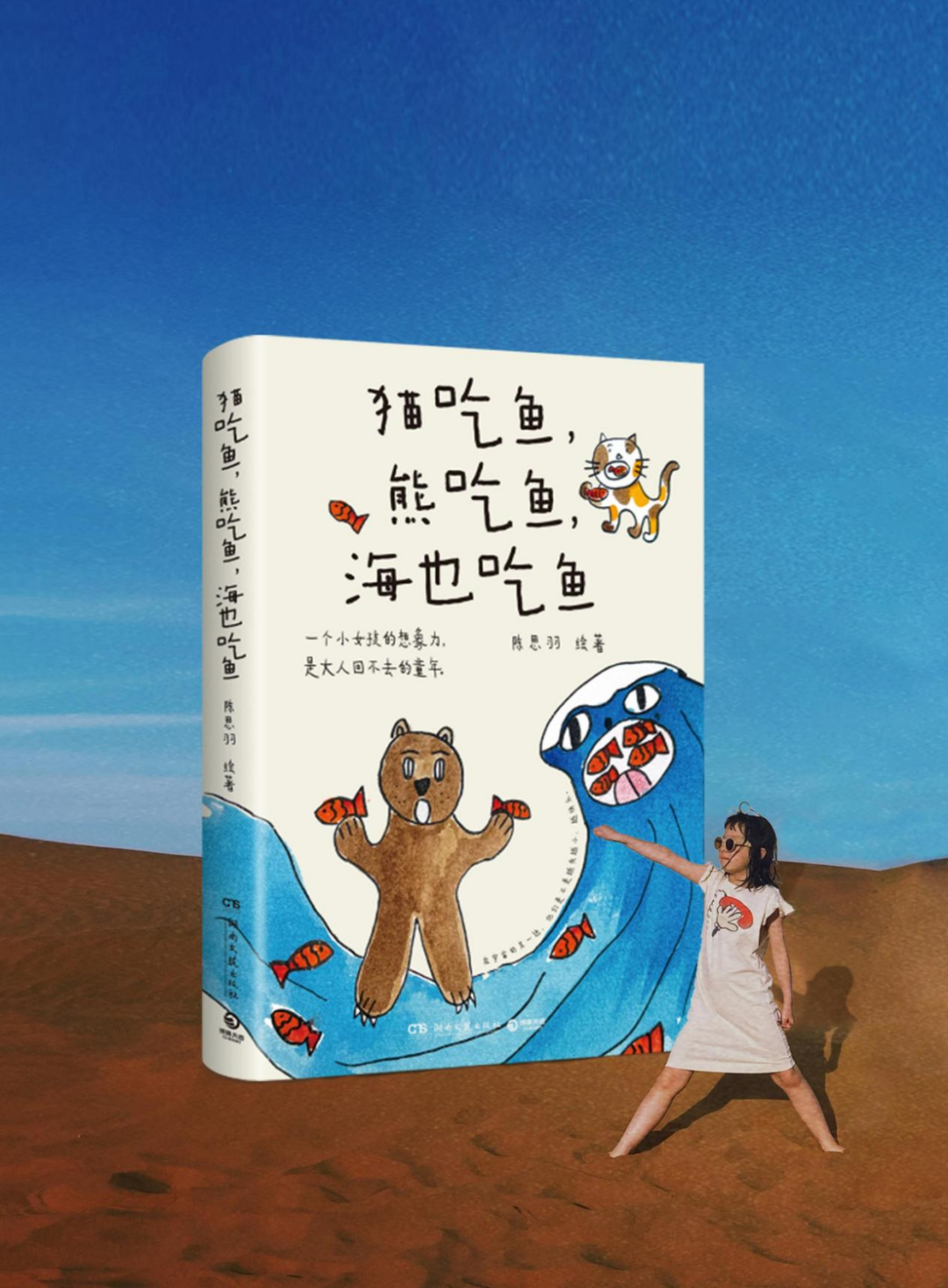

但最近,城市画报编辑部在上海拜访了一对母女的家,却发现了中式育儿的另一种可能性。11岁的小女孩陈思羽Dora是治愈漫画随笔《猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼》的作者,同时也是热播剧《三悦有了新工作》《180天重启计划》片头插画的创作者。而她的妈妈Doris却不希望女儿被冠以“天才画画少女”之名,反而希望女儿把时间精力都放在学萨克斯风、打排球以及陪她聊工作烦恼和生活八卦上。

一个“不好好干正事”的孩子,是怎样用想象力画出大人回不去的童年的?这对母女的家里,又有哪些充满趣味、流露出爱与尊重的温馨角落?

本期“新鲜人”栏目,请跟随我们的脚步走进Dora和Doris的家,回到那个畅谈创作想象力、育儿可能性的夜晚。

想象力必然随着年龄减退

她在替女儿留住想象力

“___ 吃鱼,___ 吃鱼,___ 也吃鱼。”

一个很普通的幼儿园造句练习,6岁的Dora却写下了“猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼”这样的句子。也许放到试卷里,这样的句子会被扣分。但正是这种未经雕饰的想象力,让大人看了也脑海翻腾。

最终印在《猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼》封面的是Dora画的海:蓝色波浪里藏着尖牙,正笑眯眯地 “吃” 着几条红色条纹小鱼。

“我害怕她长大了,会突然懂了‘海不会吃鱼’,然后再也说不出这样的话。”Doris 说。

正是这种“害怕”,让她自动成为女儿的灵感捕手。她开始有意识地陪伴、记录甚至引导Dora,把那些偶尔冒出惊喜的童年灵光留存下来。

6岁的某个早上,Dora挤完牙膏,兴奋地跑来找Doris说:“妈妈你看,这牙膏像海浪。”Doris看了一眼,确实很像海浪,“那你不如把它画下来?”

那是Dora第一篇图文并茂的日记,也开启了她记录生活灵感的习惯。她在日记本中画过毛豆像拖鞋、画过光影像铲子,就连同学衣服上的一个椭圆形的油渍,她也能盯上半节课,然后把它画下来。

“看到别人衣服上的污点,就画成一只小动物;看到影子,会说像狼的脸。”Doris说,“她的脑袋好像总在一秒钟切换模式。”

Doris向我们展示Dora小时候画画的草稿纸:有的是一张普通的A4纸、有的是她废弃的工作资料,上面是五颜六色的图案,算不上精致。换作其他家长,很可能会把这些“丑丑的”画稿扔掉,但Doris几乎把每一张都保存了下来。每翻一次,她都能发现有趣的地方。

大人最稀缺的想象力,却是小朋友取之不尽的日常。随着年龄的增长,想象力流失是必然,但Doris相信,好奇心和观察力可以不断培养,它们都能帮女儿留住想象力。

平常不管在家或外面,她常常都会跟Dora玩“影子猜形状”或“观察路人职业”的游戏。有时母女俩会看着窗外路人一起编故事,“瞎编”很快乐,就像在锻炼一块属于生活的“创意肌肉”。

在外面,母女俩必定随身携带纸笔。等位吃饭时,餐厅的灯罩、服务员的侧脸、调料瓶的排列……Dora随时都能落笔。而这个习惯,也是妈妈Doris在家言传身教得来的。Doris喜欢在家画画,Dora凑过去看,便也开始画了起来。

都说手机和互联网正在剥夺人的想象力,每个人的兴趣阈值都被网络信息拉得很高。Doris告诉我们,在Dora 6岁之前,她几乎不在孩子面前刷手机。

“我回复微信都用电脑打字,Dora看见我坐在那敲键盘,还以为我在很努力地工作。”Doris笑着说。

这种把时间留给生活、留给想象力的态度,成了母女关系最松弛的一道安全边界。

爱与尊重

造就了“自由小画家”

拜访当天,是Dora第一次独自接受采访。虽然妈妈就在附近“假装没在听”地溜达,但Dora面对陌生的叔叔阿姨还是有些紧张,全程抱着抱枕,一问一答地干聊着。我们一度以为,这场采访是不是要砸了?

直到Doris坐到身边,采访的话筒无形中就交给了妈妈,Dora的“形态”一下就发生了转换——她从沙发滑到地毯上,模仿两只猫咪在做猫式伸展、下犬式、“装死式”等各种瑜伽动作……在一群大人面前,Dora自顾自地发呆,没人打断她。

仍在认真接受采访的Doris习以为常:“她这样就代表她舒服了。”

大家不妨试着代入一下。常见的中国家长,哪怕再爱自己的小孩,但是当着陌生人的面,尤其是在“正式场合”,90%的家长都会叫小朋友坐好,“叔叔阿姨在问你话呢。”

但Doris仿佛并不觉得“女儿在接受采访时做猫式伸展”是一件值得被特别提起的事。相反地,她的松弛也让Dora变得更松弛了,母女俩时不时冒出一些可爱的互动。遇到个别Doris觉得不太好回答的问题,她会像朋友一样拍拍女儿Dora的肩膀说:“这个问题要不要你来回答?我不太记得当时发生什么了。”

也许,90%的东亚小孩都经历过被父母要求体面待人,以大人希望的样子展示自己。但Doris跟女儿的交流,反而展示出一种罕见的放任自由、善于聆听的亲子关系。

妈妈给予爱、给予尊重,孩子不管哪一面都被接受。

“出《猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼》时,出版社的老师给她写的简介是'天才少女'。但我后来让改了,因为我觉得她不是天才,她是喜欢做画画这件事,做得还不错而已。”Doris说。

爱与尊重,不一定能造就“天才小画家”,但一定能造就“自由小画家”。比起大城市常见的鸡娃育儿叙事,Doris似乎正探索出一条对Dora来说更少规训、更多鼓励的新型育儿道路。既然“硬卷”是没什么好“卷”的,倒不如依照孩子的“形状”,让她成长为快乐的人。

比如,Dora最喜欢在数学课上画画,因为“无聊”。她会盯着课本上只有半身的图像,自己画出下半身。

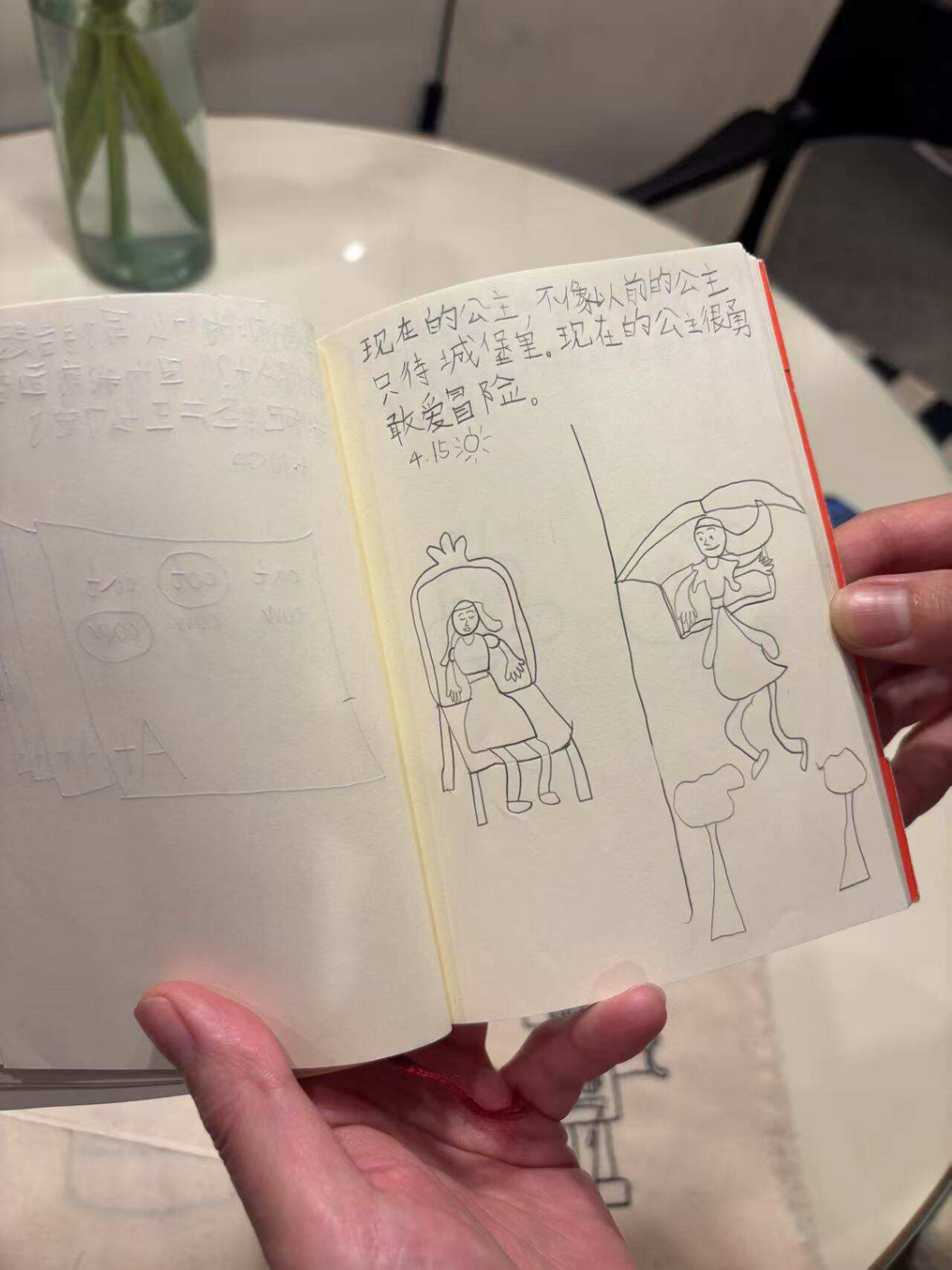

比如,Dora甚少会画“公主”,为数不多的“公主”,是她画了一个坐在凳子上的公主,以及一个跳降落伞的公主。她的日记配文是:“现在的公主,不像以前的公主只待城堡里。现在的公主很勇敢爱冒险。”

Dora的书《猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼》,便由这些“日记”改编而来,记录的全是生活中天马行空、不可复制的灵感时刻。

因为想帮Dora矫正驼背,Doris替她报了芭蕾课,但当Dora表示不想继续跳时,她毫不犹豫地给女儿转成别的。在Doris的教育顺位里,体育永远优先,因为运动可以分泌多巴胺。所以11岁的Dora除了是小画家,还会游泳、能吹萨克斯,最爱打排球。

有一阵子,Dora天天嚷着不想写作业,Doris索性“放养”一周,零作业。结果考试成绩往下掉了,她就重新把重点题补起来——“不是为了做而做,而是为了找到不懂的地方。”

她还鼓励女儿追逐“一次性梦想”:设计师、理发师、旅游博主、蛋糕师、插画家……Dora提出的每一个职业想法,Doris都认真对待,陪她画风筝、做烘焙,还真的上网买了烤箱和裱花工具。

看一个小孩是否快乐成长

看她的家就知道了

她们家的墙上贴满了画,其中不少是在重画Doris爱看的电影的海报。而且几乎每一幅都有两个版本:Dora的和Doris的。母女俩会各自选电影角色进行创作,有时互不干涉,有时画完互评。

画的是同一幅画,但情绪和角度完全不同。《低俗小说》的海报,妈妈画得写实正经,Dora的女主角则微妙地侧头,像在偷偷看观众。“她画的脸,不太会转角度。”Doris笑着说,“但她很懂怎么表达情绪。”

在Room tour时,我们笑称“Doris是女儿最大的站姐”。女儿笔下的《天使爱美丽》《戴珍珠项链的少女》《安迪沃霍尔》《HER》等画作,都被Doris做成了各种周边:徽章、贴纸、帆布包、漱口杯,手写的日记页也被一针一线绣进刺绣本里,还曾在无印良品的展览中展出。

在Dora看来,周边都是“游戏的延伸”。相比之下,她更喜欢摆摊——当她亲自带着这些周边在市集卖书、签名、接待客人时,销量远超妈妈在场时。

“她一个人摆摊的时候比我在边上时更活跃。”Doris说,“我不在她就能滔滔不绝地介绍自己的作品。”

家里的每一个角落,除了记录Dora的成长过程,更记录了Doris在母亲身份之外,在女儿成长路上充当朋友、伙伴、老师等诸多角色的点滴。

随着聊天的深入,陌生的浓雾被驱散,我们逐渐熟络,Dora也终于将我们带进了一个更私密的空间——她的房间。

那是一个被想象力填满的空间:一面从地到顶的攀岩墙、一组秋千和单杠、一台偶尔用来扳手腕的桌子,桌上堆满五子棋、益智积木、卡皮巴拉玩偶,还有她自制的拼贴漫画。

玩到后来,Dora干脆拿出两个对讲机,分给我们说:“来,玩间谍游戏。”我们从客厅到房间,在两个世界里互通密语。

再晚一些,她突然想吹萨克斯,自顾自地吹起《晴天》,说是送给大家的专属表演。听她吹完,我们忍不住问出了一些过于“大人”的问题——

“你长大想做什么?”

她想了想,反问我们:“可以选很多个吗?”

当然可以。

临走前,Dora腼腆但热情地将心爱的卡皮巴拉玩偶、钩针挂饰送给我们,在她的日记《猫吃鱼,熊吃鱼,海也吃鱼》的扉页,分别为我们即兴画了一幅画像。

交给我们时,她像交换秘密一样交代:“你们别弄丢了。”

仁信配资,浙江股票配资平台,股市五倍杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资资质以及对43页香港高等法院判决书的详细分析

- 下一篇:没有了